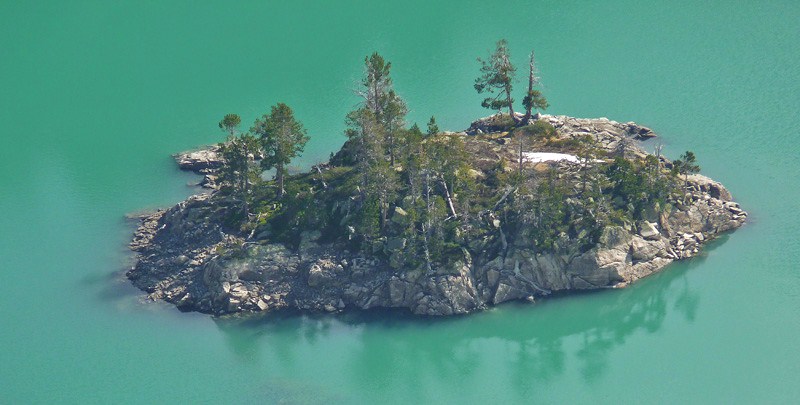

Situé au Nord de la chaîne axiale des Pyrénées, le massif du Néouvielle (de l’occitan nèu vielha, Vieille neige, autrement dit neiges éternelles) est principalement composé de roches plutoniques datant du Carbonifère (300 MA). Ce gigantesque renflement granitique serait le résultat d’une infiltration de magma dans les couches sédimentaires à la fin de l’ère primaire. À l’ère quaternaire, les bouleversements géologiques et les glaciations refaçonnèrent le paysage, fracturant ici le granit, donnant ailleurs naissance à d’amples cirques en cuvette, à des sites lacustres retenus par des verrous glaciaires.

Devenue réserve naturelle nationale en 1936, le massif abrite une flore qui bat des records d’altitude en raison d’un microclimat dû à son exposition privilégiée : rhododendron, ramondia, lys martagon, digitale pourpre, arnica, pavot jaune, etc. « C'est la région par excellence, écrit Louis Audoubert, des pins à crochets, aux troncs torturés, résistants aux tempêtes de neige jusqu’à 2.500 m et dont la longévité dépasse 5 siècles. » La faune brille d’une richesse tout aussi exceptionnelle avec la marmotte, l’isard, le crapaud-accoucheur, l’euprocte, le desman, le milan, le vautour fauve, le gypaète, le percnoptère, le grand tétras et l’aigle royal.

Le massif compte quatre "3.000", une bonne douzaine si l’on ajoute les sommets du groupe Pic Long/Campbiel. Le Néouvielle, dont la forme tabulaire évoquait pour les bergers un « fer à cheval carré », entra dans la littérature pyrénéiste sous la plume de Toussaint de La Boulinère, qui fit une excursion en juillet 1812 au lac de Cap de Long et tenta l’ascension du maître de céans en suivant la crête des Laquettes. Il fut le premier à oser s’attaquer au colossal Néouvielle. Lui et son compagnon durent vite s’avouer vaincus, les difficultés dépassaient amplement leurs capacités et une chute inopportune refroidit définitivement leurs ardeurs.

« Bien jeune encore, j’ai vu les Pyrénées. La vive impression que firent sur moi leurs masses sourcilleuses ne s’est plus effacée. » Ainsi commence Les Pyrénées, ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes, depuis l'Océan, jusqu'à la Méditerranée, l’ouvrage classique de Vincent de Chausenque publié en 1834. Il était alors âgé de 52 ans, pratiquait et étudiait la montagne pyrénéenne depuis une tretaine d'année en tant que naturaliste, géologue et historien, mais aussi et surtout par inclination. Son nom est attaché à la conquête du Néouvielle, massif qui lui fit forte impression lors de ses premières excursions dans les montagnes de Barèges. Nous sommes en 1805. « Portons nos regards, écrit-il, sur le colossal Néouvielle et ses vastes dépendances : trois grands contreforts, partant de Bergons, d’Ayré et d’Ereslids, concourent pour prêter leur appui à ce mont central que couronnent un beau glacier et trois pics inaccessibles [Ramougn, Trois Conseillers & Turon]. C'est un des points culminants de la crête primitive générale qui en compte peu de supérieurs. Dans tout cet espace, jusqu’aux murailles qui soutiennent le glacier, l’œil ne distingue que blocs amoncelés ou saillies en place, déjà attaquées par l’érosion. Toutes ces masses sont de ce granit homogène qui compose le centre et la charpente des grandes chaînes. Le Néouvielle, drapé de vastes neiges et toujours gigantesque, est la brillante couronne de toutes ces ruines et squelettes qui les cernent. À son pied est un col très élevé d’où une longue arête [la crête des Laquettes ?] me parut monter jusqu’au pic oriental. » Il se promit d’en tenter l’ascension dès qu’une opportunité se présenterait.

Parti herboriser aux cascades d’Escoubous, Chausenque tomba sur son maître Ramond de Carbonnières occupé à des prélèvements minéralogiques, et l’entretint de son intention de gravir l’éclatant, l’effrayant Néouvielle. Ramond, qui avait conçu quelques années plus tôt le même dessein afin de réaliser un croquis du Mont-Perdu, le lui déconseilla vivement. Lui-même s’était hissé à grand peine au Turon (3.035 m) et au vu l’ampleur des obstacles à venir s’était arrêté là. Chausenque insista, Ramond lui indiqua la seule voie possible selon lui : col d’Escoubous et combe orientale. Chausenque médita plus de quarante ans cette réponse.

Nous sommes en 1847, l’heure du Néouvielle a sonné. Déterminé à s’en emparer, Chausenque, qui tenait à conclure sa carrière sur un coup d’éclat, engagea le guide Bastien Teinturier le 10 juillet. Partis de Barèges à cheval en pleine nuit, ils montèrent jusqu'au plateau de Lienz puis poursuivirent à pied, passèrent au lac de la Glère, franchirent la brèche des Tourettes (devenue Brèche Chausenque), descendirent sur le glacier. « Sur ce sol perfide d’une fermeté inégale et sous un angle qui parfois n’était pas moindre de soixante-dix degrés, le bâton ferré est l’ancre, le salut, relata-t-il. » Chausenque était âgé de 65 ans, il réalisait son rêve : poser le pied sur la cime inviolée du Néouvielle. Il resta 3 heures au sommet à savourer son succès.